中世音楽の音階、音名、ソルミゼーション1

中世音楽のベースとなる全音階システム、そして個々の音がどのように呼ばれていたのか、またソルミゼーションについて解説します。

さて、「中世音楽の音階云々」と言っても、現在中世と呼ばれている長い期間の中でそれぞれの段階でそれぞれに進化・発展をしていきます。

仮に、その歴史を辿ろうとしたならば、本が何冊も書けるような内容になってしまいますし、私にはそれらをまとめきれるような力もありませんので、このページで概略的なことを述べ、後のページで少しだけ詳しい解説を試みたいと思います。

●中世の全音階と音名

次は中世の全音階システムとしてしばしば本などで紹介されるものです。

これは大体11世紀の始めごろにまとめられた音の組織を現代譜の上に書いたものです。

もっと正確に言うと、この頃北イタリアで活躍した修道士、グイド・ダレッツォ(Guido d'Arezzo, 991年〜992年頃生、1033年以降没)の有名な著作『ミクロログス Micrologus』の中で、モノコルド(当時音を取るのに広く用いられた一弦の楽器)の調律法として記述された音組織です。

これ以後中世・ルネサンスを通じて、この音階、もしくは(音域を拡げるなど)若干これに修正を施したものが、全音階の標準として用いられました。

さて、この音階をよく見てみますと、音高の並び自体はほぼ現代の全音階と同じです。Bのフラットとナチュラルが両方出てくることだけが現代と違います。

また、音名も一番最初の音以外は ABCDEFG という七つのアルファベットが用いられていて、オクターブ離れた音には同じ文字が使われることも現代と同じです。

ただ音域を区別するのに大文字だったり小文字だったり同じ文字を二つ並べたりしています。

音階の一番最初の音の記号はギリシャ文字のΓ(ガンマ)です。もともとは A から始まる音階だったのですが、後からその下に一音付け加えられ、そのときにこの文字が当てられました。

Bのナチュラルのところに見慣れない  という記号が現れますが、これは実は b を角ばって書いたものです。

グレゴリオ聖歌ではBにフラットが付く曲とナチュラルの曲の両方が公式に存在しているので、この二つの音を区別するために b を丸く書くのと角に書くのという工夫がされました。

なので a のすぐ上の音、あるいは c のすぐ下の音は常に b という名前の音であることには変わりはないのですが、曲によって a の一音上だったり半音上だったりと二通りの可能性がある、という理解の仕方をしていました。

丸く書いた b は当時 "b mollis" (ベ・モッリス、「柔らかい b」の意)、あるいは "b rotundum"(ベ・ロトゥンドゥム、「丸い b」) と呼ばれ、角ばって書いた b は"b durum"(ベ・ドゥールム、「堅い b」)、 あるいは "b quadratum"(ベ・クワドラートゥム、「四角い b」) と呼ばれました。

という記号が現れますが、これは実は b を角ばって書いたものです。

グレゴリオ聖歌ではBにフラットが付く曲とナチュラルの曲の両方が公式に存在しているので、この二つの音を区別するために b を丸く書くのと角に書くのという工夫がされました。

なので a のすぐ上の音、あるいは c のすぐ下の音は常に b という名前の音であることには変わりはないのですが、曲によって a の一音上だったり半音上だったりと二通りの可能性がある、という理解の仕方をしていました。

丸く書いた b は当時 "b mollis" (ベ・モッリス、「柔らかい b」の意)、あるいは "b rotundum"(ベ・ロトゥンドゥム、「丸い b」) と呼ばれ、角ばって書いた b は"b durum"(ベ・ドゥールム、「堅い b」)、 あるいは "b quadratum"(ベ・クワドラートゥム、「四角い b」) と呼ばれました。

●中世のソルミゼーション:ヘクサコルド

現代でも ABC... という音名の他に、「ドレミファソラシ」という階名があります。

「何で二種類も音の呼びかたがあるの?」ということについて、「移動ド」「固定ド」なんてことと絡めて幾分ややこしい話を展開することも可能でしょうが、ここでは次のように理解しておきたいと思います:

ABC... という音名は音を区別するのに元々与えられていた記号であり、それを曲に乗せて歌うこと(視唱)などは普通しないものです。

一方、「ドレミファソラシ」という階名は、それぞれの音に発音しやすい音節を当てがうことで、視唱に便利な音の名前、というより視唱のための音の名前です。

音階構成音に「ドレミファソラシ」というシラブルを当てがうことをソルミゼーションとも言いました。

さて、中世の音名については上で説明した通りですが、ソルミゼーションについてはどうかというと、実は「ドレミファ…」の原型が現われるのも11世紀の始めごろです。

上で言及したグイド・ダレッツォが同僚のミカエルという修道士に宛てた手紙『知らない歌についての書簡 Epistla de ignoto cantu』の中で、現代で言うところの新曲視唱の方法として書かれたのが最初です。

グイドが用いたものは現代の「ドレミ…」と少し異なり, Cから始まる6音CDEFGaに ut, re, mi, fa, sol, la (ウト、レ、ミ、ファ、ソ、ラ)というシラブルを当てるものでした。

全体でも長6度にしか達していないことがまず第一に目に付く特徴です。

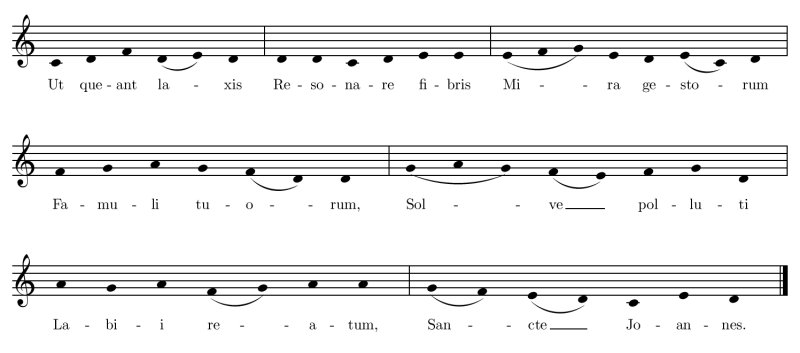

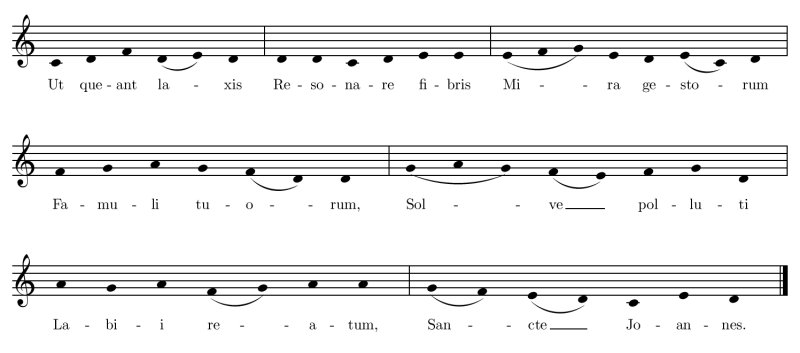

この6つのシラブルは次の Ut queant laxis という聖ヨハネの賛歌の各フレーズの最初の音から取られたものです。

音を取るための楽器がモノコルドという一弦楽器ぐらいしか無かった当時、ビギナーの聖歌隊員たちが新しい聖歌を楽譜から読みとって歌えるようになるのに、ものすごく苦労していたようです。

そこでグイドが上の書簡で提示した方法とは、次のようなものでした。

1.まず上の賛歌を完全に憶えよ。特に各フレーズの最初の音符・音節を示しただけでそのフレーズをすぐに歌いだせるようになっておきなさい。

2.新しい曲の楽譜を読む際に、ある音符をどの高さで歌えばよいのかを知るには、対応する上の賛歌のフレーズの開始音を思いだせばよい。

3.そうすると、曲の各音符に対して2.を繰り返せばその曲が歌えるようになるよね。

それで、この ut, re, mi, fa, sol, la の6つのシラブルからなる音階のことを、後の時代に「ヘクサコルド」と呼ぶようになりました。

さて、この ut, re, mi, fa, sol, la の6つのシラブルを使って実際に視唱しようとすると、次の疑問が生じます:この6音の範囲を越えてしまう音域の曲のときにはどう歌えばよいのか?

これに対しては、以下のように考えていきます。

ut, re, mi, fa, sol, la に対応する CDEFGaの6つの音を並べたときに、隣合う音同士の音程関係を見てみると「全音、全音、半音、全音、全音」となっています。

すなわち、ちょうど真ん中の mi, fa のところだけ半音で他は全て全音です。

この音程関係は、このページの最初の全音階の中に他の部分にも見出されます。例えば、G-a-b(堅)-c-d-e とか F-G-a-b(柔)-c-d とかがそうです。

そこで、これらにも ut, re, mi, fa, sol, la というシラブルが当てられることになりました。

そして、C や c から始まる6音を「自然なヘクサコルド」と呼び、Γや G や g から始まり「堅い b」を含む6音を「堅いヘクサコルド」、F や f から始まり「柔らかい b」を含む6音を「柔らかいヘクサコルド」と呼びました。

以上をまとめると次の表になります。

| 堅 | 自 | 柔 | 堅 | 自 | 柔 | 堅 |

| dd | | | | | | la | sol |

| cc | | | | | | sol | fa |

| bb(堅) | | | | | | | mi |

| bb(柔) | | | | | | fa | |

| aa | | | | | la | mi | re |

| g | | | | | sol | re | ut |

| f | | | | | fa | ut | |

| e | | | | la | mi | | |

| d | | | la | sol | re | | |

| c | | | sol | fa | ut | | |

| b(堅) | | | | mi | | | |

| b(柔) | | | fa | | | | |

| a | | la | mi | re | | | |

| G | | sol | re | ut | | | |

| F | | fa | ut | | | | |

| E | la | mi | | | | | |

| D | sol | re | | | | | |

| C | fa | ut | | | | | |

| B | mi | | | | | | |

| A | re | | | | | | |

| Γ | ut | | | | | | |

このようにして全ての音にシラブルを付けることができました。

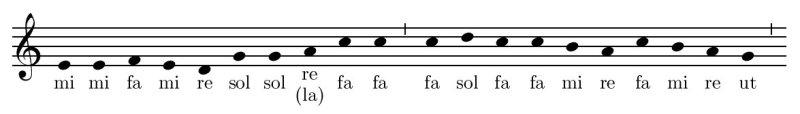

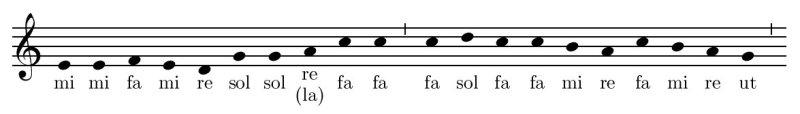

これで先程の問に答えられます。一つのヘクサコルドに収まらないような曲を視唱する際には、途中で別のヘクサコルドに乗り換えて歌えばよい、ということになります。例えば、次のようにやります。(Hymnus: Pange lingua より)

このように、異なるヘクサコルドに乗り換えることを当時の理論家は mutatio (ムータツィオ)と呼びました。「変換」という意味です。

上の表のようにアルファベットの音名とシラブルの組織がまとめられて以降、音名を言うのにアルファベットと対応するシラブルを並べて言うことも一般的になりました。

例えば、最低音ΓのことをΓ ut (ガンマ・ウト)と呼んだりとか、A re とか C fa-ut とか b fa, b mi, 等々です。

つまり、上の表を横に読んでいくことで音名を言うというやり方です。

a la-mi-re など、語呂がいいからか写本の名前になったりしています。 それと英語の gamut の由来は Γ ut ですね。

このような呼び方がされたのは、ムータツィオの可能性を憶えておく必要があったから、というのが理由の一つでしょう。

14世紀の理論家、ジャック・ド・リエージュ Jaque de Liege は大著『音楽の鏡 Speculum musicae』の中でヘクサコルドによるこの視唱の技術を solfatio (ソルファツィオ)と呼びました。無論これは sol-fa から来ています。

一方、ルネサンス期の理論家たちはこれを solmisatio (ソルミザツィオ)と呼びました。英語の solmization (ソルミゼーション)はここに由来します。

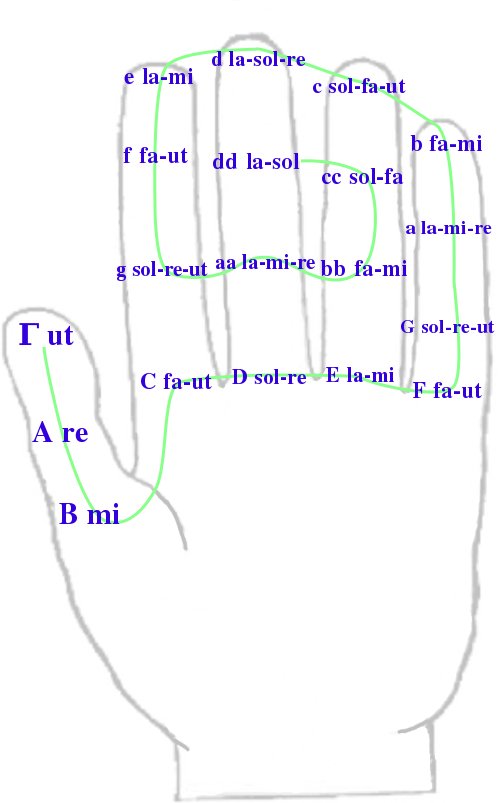

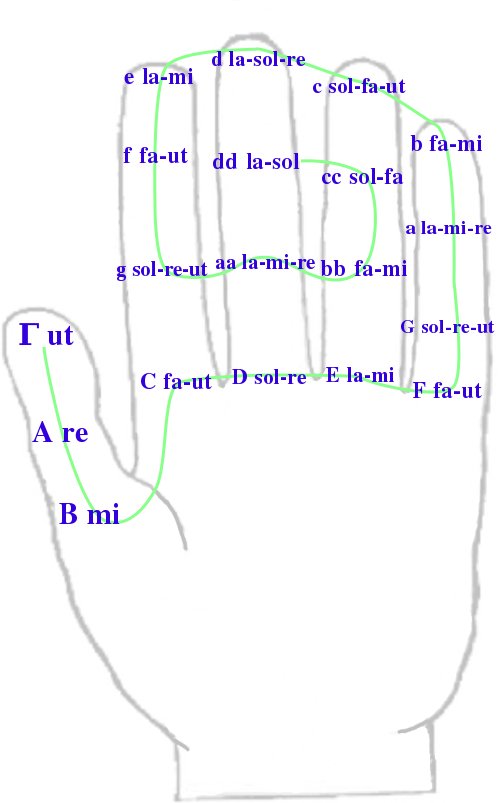

●グイドの手

中世・ルネサンス期の音楽理論書を見ていると、かなりの高確率で出会う図に「グイドの手」というものがあります。

それは、左手の手のひらの絵の上に音名+シラブルを手の各関節に配したもので、音名とソルミゼーションに関する一種の教育的なチャートだと考えられています。

下に一つの典型的な形のものを作ってみました。

音名は親指の先端に Γ ut を置き、そこから螺旋を描くように音階を辿っていきます。

この「グイドの手」、グイド・ダレッツォの考案したものだと伝えられていますが、少なくとも彼自身の著作には出てこないので本当に彼の作かどうかは確証がないようです。

また、これをどのように使ったのかもはっきりしないようですが、聖歌隊員の教育・訓練で、例えば教師が手の関節を指差して生徒がその音を歌うという風に使っていたというのはありそうなことです。

金澤正剛先生は、記譜法がまだ確立しておらず、文字を読むことができるのもごく一部の知識階級に限られていた時代に、「特に聖歌隊に入りたての少年たちなどは(中略)ゲーム感覚で大喜びで修得した可能性がある」と仰っています。(『古楽のすすめ』第五章)

いずれにしても、この「グイドの手」は音階とソルミゼーションをビジュアライズしたものとして広く用いられ、伝えられたことは確かで、「手」を表すラテン語 manus は後に音階やソルミゼーションを示す用語として用いられるようにもなったぐらいなのでたいしたものです。

以下に、TML等ネットで見られる「グイドの手」等のリンクを並べておきます。(探せば他にも沢山見付かります。)

●ヘクサコルドのその後

ヘクサコルドはルネサンスの終わりまでは確実に用いられていて、ut-re-mi...が今日の「ドレミ…」に変わったのは17世紀だそうです。

この辺りの事情に関してはあまり調べていないのですが、折角なので、金澤正剛先生の『古楽のすすめ』第五章をもとにまとめておきたいと思います。

17世紀は一般的に言ってもうバロック時代になりますが、ベル・カント唱法が盛んになるなどで、ut-re-mi...がオクターブに逹していないことがいよいよ不便になってきたようです。

そこで、(自然な)ヘクサコルドの la の上の b に、もう一つシラブルを用意してあげるとオクターブが完成して使いやすいだろう、と思うのは自然な発想です。

それを実行したのが誰なのかは不明だそうですが、その第七のシラブルは si (シ)となりました。

それは上の Ut queant の賛歌の最後のフレーズ Sancto Ioannes の頭文字から取られたもののようです。

また、場所によってはそれが訛って ti (ティ)と歌っている人もいたようです。

こうしてめでたくオクターブになりましたが、さらに最初のシラブル ut が、より歌いやすい Do (ド)に変えられ「ドレミファソラシ」という今日の形になったそうです。

この Do が何なのかも正確なことはわからないようですが、 ほぼ間違いなく Dominus から取られたものだろうと考えられているようです。

このようにしてヘクサコルドは17世紀後半までに「ドレミファソラシ」に変わりました。

という記号が現れますが、これは実は b を角ばって書いたものです。

グレゴリオ聖歌ではBにフラットが付く曲とナチュラルの曲の両方が公式に存在しているので、この二つの音を区別するために b を丸く書くのと角に書くのという工夫がされました。

なので a のすぐ上の音、あるいは c のすぐ下の音は常に b という名前の音であることには変わりはないのですが、曲によって a の一音上だったり半音上だったりと二通りの可能性がある、という理解の仕方をしていました。

丸く書いた b は当時 "b mollis" (ベ・モッリス、「柔らかい b」の意)、あるいは "b rotundum"(ベ・ロトゥンドゥム、「丸い b」) と呼ばれ、角ばって書いた b は"b durum"(ベ・ドゥールム、「堅い b」)、 あるいは "b quadratum"(ベ・クワドラートゥム、「四角い b」) と呼ばれました。

という記号が現れますが、これは実は b を角ばって書いたものです。

グレゴリオ聖歌ではBにフラットが付く曲とナチュラルの曲の両方が公式に存在しているので、この二つの音を区別するために b を丸く書くのと角に書くのという工夫がされました。

なので a のすぐ上の音、あるいは c のすぐ下の音は常に b という名前の音であることには変わりはないのですが、曲によって a の一音上だったり半音上だったりと二通りの可能性がある、という理解の仕方をしていました。

丸く書いた b は当時 "b mollis" (ベ・モッリス、「柔らかい b」の意)、あるいは "b rotundum"(ベ・ロトゥンドゥム、「丸い b」) と呼ばれ、角ばって書いた b は"b durum"(ベ・ドゥールム、「堅い b」)、 あるいは "b quadratum"(ベ・クワドラートゥム、「四角い b」) と呼ばれました。