●実際の曲の例 Part 1

前のページまでで、一通りの説明は終わりました。 したがって実際の楽譜を読むことが可能です。

1.Huic ut/Huic ut/tenor

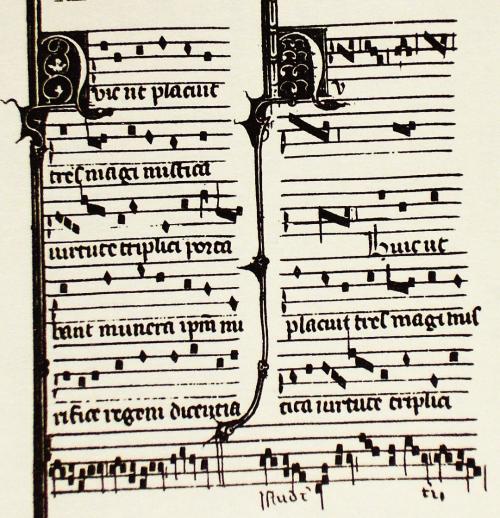

まず、最初に楽譜の例として上げたモテト Huic ut/Huic ut/tenor から見てみましょう。もう一度楽譜の画像を貼っておきます。

※楽譜をクリックすると別窓でこの楽譜が開きます。

前にも述べましたが、左側の列がトリプルム triplum という一番上の声部の冒頭で、右側の列がモテトゥス motetus あるいはドゥプルム duplum と呼ばれる二番目の声部の冒頭です。一番下の段の二重線の後がこの曲のテノール tenor 声部です。(二重線の前は、前の曲のテノールの終わりの部分です。)

まずは単独音符が多いので簡単なトリプルム(左側の列)から見ましょう。ほとんど、そのまま読んでいけば読めると思いますが、リガトゥラだけ注意しておきましょう。

トリプルムに現れる三つのリガトゥラは全て S-S-B です。

,

,  ,

,  = S-S-B

= S-S-B

また三段目には下行ブレヴィス・プリカ  が現れます。

が現れます。

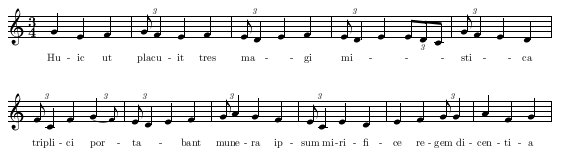

以上に注意して現代譜に直してみると次のようになります。

次にドゥプルム(右の列)を読みます。これもリガトゥラにだけ注意すれば容易です。一段目の四つのリガトゥラと二段目の最初のリガトゥラは全て L-B-L です。

= L-B-L-Bp-L-B-L-Bp-L-B-L-Bp-L-B-L-Bp

= L-B-L-Bp-L-B-L-Bp-L-B-L-Bp-L-B-L-Bp

※ここで Bp はブレヴィスの休符を表します。

一方、二段目の二番目のリガトゥラは L-B-B を、三段目のリガトゥラは B-B-L を表します。

= L-B-B,

= L-B-B, = B-B-L.

= B-B-L.三段目の後半以降はトリプルムの最初からと同じです。以上を現代譜に直すと次のようになります。

詳しくは見ませんが最下段のテノールは、基本的に L-B-L-B... の繰り返しで、ノートルダム楽派のモーダル記譜法における第一モードで進行します。

さて、それで、以前まうかめ堂が作成したこの曲全部の現代譜と MIDI は以下のようです。

ここで注意しておきたいのは、このまうかめ堂が作成した楽譜、 MIDI では、セミブレヴィスの二つの並びを8分音符二つの二分割のリズムに直していることです。 フランコその他の人による理論書における説明では、セミブレヴィスの二つの並びは三分割して短-長に分かれることになっていますが、これは理論上での話で、現実には二分割もありえたかもしれない、ということからこうしています。実際、現代の CD などの演奏や、現代の校訂者による楽譜も二分割で書いている場合が多いと思われます。そういうわけで、二分割の可能性もあったことを心にとめておいても良いでしょう。

2. Mundus a mundicia

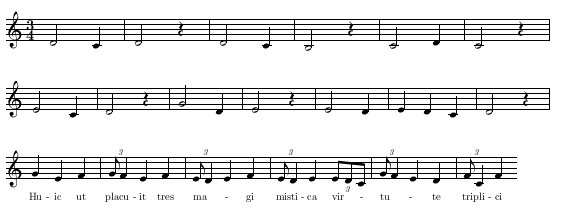

次に Roman de Fauvel からの例を三つ取り上げたいと思います。まずは Mundus a mundicia という2声の曲です。

※以下、楽譜は Johannes Wolf: Geischichte der Mensural-Notation von 1250-1460, Leibzig 1904 (しっかりと著作権切れ)から取りました。ただし、これらはオリジナルの写本からのファクシミリではありません。それから、楽譜をクリックすると別窓で開きます。

全体が L-B-L-B-... という第一モードのリズムに乗った曲で、それに注意して読んでいけば難しくないと思われますが、一箇所だけ注意しておかなければならない記号があります。

それは上の声部の一段目に出てくるもので  コンジュンクトラ conjunctura と呼ばれるものです。

コンジュンクトラ conjunctura と呼ばれるものです。

※コンジュンクトラも、少くともノートルダム楽派のモーダル記譜法のころからある記号です。

これは一応、フランコの『計量音楽論』の第八章の終わりでも取り上げられているものですが、その説明では具体的にどういうリズムなのかは今一つはっきりしません。

これのリズムの解釈は諸説あるようですが、さしあたり[Apel]などの記述をもとに、S-S-B のようなリズムとみなしたいと思います。

= S-S-B =

= S-S-B =

さて、まうかめ堂の作成した現代譜と MIDI は次のようです。

セミブレヴィスに関してはフランコの規則通りに三分割でやりましたが、この曲の場合、二分割の方が良いかもしれません。

さて、この曲において、曲全体が長短長短 L-B-L-B... の第一モードのようなリズムの上に作られていますが、これは詞の韻律がそうであるからで、音楽も自然にそのように設計されているわけです。

そしてこれに関して、上の声部の記譜で注意したいのが、長短 L-B のリズムで「長」の部分がすこし細かく分割されて、短かいメリスマになっているようなところでは、決まってリガトゥラが使われていることです。(例えば一段目なら mundicia の di, contraria の tra.)

中世の記譜において、シラビックな部分は単独音符で書き、メリスマ部分はできるだけリガトゥラでつなげて書くというのは、かなり一般的な原則と言えます。

|

[3]

|